現代社会のインフラを支える電気は、目に見えない「敵」を潜ませています。それが強電と弱電の電磁誘導です。適切な離隔距離を保たなければ、思わぬトラブルや感電事故を招きかねません。

この記事では、強電と弱電の違いと、なぜ離隔が必要なのかをわかりやすく解説します。さらに、離隔距離の重要性と、安全な距離を保つための具体的な対策もご紹介します。

≪目次≫

・強電と弱電の違い

・強電と弱電の違いに関する誤解

・電気工事における離隔距離とは

・離隔距離の理由と重要性

・離隔距離の設計と最適化

・まとめ

■強電と弱電の違い

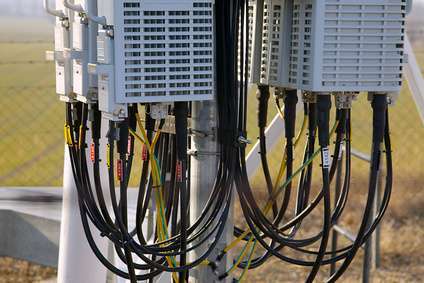

強電と弱電は、電気工学で重要な概念ですが、一般の生活ではどう異なるのでしょうか?強電は主に大規模な電力供給に使用され、家庭や一般的な電化製品ではほとんど目にすることがありません。一方、弱電は低電圧で動作し、電話、インターネット、セキュリティシステムなどに使用されます。これらの違いは、日常生活においても技術的な観点からも理解することができます。

・強電と弱電の技術的な特徴

強電と弱電の主な技術的な特徴には、電圧や電流の大きさ、安全基準などがあります。例えば、強電のシステムは高い電力を扱うため、適切な絶縁や保護措置が必要ですが、弱電のシステムは小さい電力で動作し、安全性が確保されています。

・家庭での利用例と違い

家庭での利用例では、強電は電力供給や大型家電に関連し、冷蔵庫やエアコンなどに使用されます。対して、弱電はインターネット接続やセキュリティカメラ、電話回線などに使用され、情報伝送や通信に寄与しています。

■強電と弱電の違いに関する誤解

電気工学における強電と弱電に関する理解には、一般的な誤解が存在します。ここでは、その誤解と正しい解説について掘り下げてみましょう。

・一般的な誤解とその解説

誤解

強電と弱電は単に電圧の違いだと思われがちです。

一般的に、強電と弱電の違いは単に電圧の違いであると誤解されがちですが、実際にはそれだけではありません。強電は高電圧であり、主に産業や商業で使用される大規模な電力供給システムを指します。一方、弱電は低電圧であり、通信や制御系統などに使用され、一般家庭でも見られる範囲の電力です。

解説

強電と弱電の違いの本質はどのような場所にあるのでしょうか?

強電と弱電の本質的な違いは、使用される目的や技術的特徴にあります。強電は高い電力を扱うため、設備や保護措置が厳重であり、安全性が重視されます。一方、弱電は電力が低いため、よりデリケートな回路や信号処理が可能で、制御や通信に適しています。

このように、強電と弱電の違いを理解することで、それぞれの特性や安全性を適切に評価し、適切に設計することが重要です。

■電気工事における離隔距離とは

電気工事における離隔距離とは、電気設備の各部品や回路間における適切な物理的な距離のことを指します。これは、安全性や設備の効率化を確保するために重要な役割を果たします。例えば、強電と弱電の回路が混在する場合、適切な離隔距離を確保することで電気の漏れや火災のリスクを低減することができます。

離隔距離の設計においては、建築物の構造、使用する電気機器の種類、および電気設備の安全基準などが考慮されます。これにより、電気工事が安全かつ効率的に行われることが保証され、長期的な設備の信頼性も向上します。

■離隔距離の理由と重要性

電気工事における離隔距離は、安全性と設備の効率化を確保するために重要です。正しい離隔距離を保つことで、以下のような利点が得られます。

・離隔が重要な理由

離隔距離を適切に設定することで、電気設備の異なる部品や回路が互いに干渉することなく安全に運用されるようになります。例えば、強電と弱電の回路が近接している場合、離隔距離を確保することで電磁干渉を防ぎ、システムの信頼性を高めることができます。

・安全性向上とシステムの効率化

適切な離隔距離を設けることで、電気事故や火災のリスクを低減することが可能です。また、効率的な設計によりメンテナンスや修理のコストを削減し、設備の寿命を延ばすこともできます。これにより、運用コストの削減と共に、持続可能な電気システムの構築が促進されます。

■離隔距離の設計と最適化

電気工事における離隔距離の設計は、安全性とシステムの効率化に重要な役割を果たします。ここでは、設計の考慮事項と最新の技術動向について掘り下げてみましょう。

・離隔距離の設計における考慮事項

離隔距離の設計では、以下の考慮事項が重要です。

電気設備の用途と環境条件:

使用される電気設備の用途や周囲の環境条件に応じて、適切な離隔距離を設計する必要があります。例えば、屋外での使用や湿度の高い環境では、より厳しい絶縁要件が求められます。

電圧と電流の特性:

使用される電圧と電流の特性を考慮して、離隔距離を決定します。高電圧では、より広い離隔が必要であり、適切な絶縁材料を使用することが推奨されます。

保護措置と安全基準:

離隔距離の設計には、国際規格や地域の安全基準に従う必要があります。適切な保護措置を備えることで、事故や故障からの保護を確保します。

・最新の技術動向とその影響

離隔距離の設計における最新の技術動向は、次のような影響を与えています

IoTとスマートテクノロジーの普及:

IoTデバイスやスマートテクノロジーの普及により、電気設備の制御や監視がさらに複雑化しています。これにより、離隔距離の設計においても、通信インフラとの調整が重要になっています。

持続可能性とエネルギー効率:

エネルギー効率の向上と持続可能性の観点から、離隔距離の最適化が求められています。例えば、余分なエネルギーの損失を最小限に抑えるための設計が進んでいます。

これらの考慮事項と最新の技術動向を踏まえて、離隔距離の設計は安全性とシステムの効率化を両立させる重要な要素となっています。

■まとめ

強電と弱電の違い、そして電気工事における離隔距離の重要性について、今回のブログ記事で詳しく掘り下げてきました。ここでは、それぞれのポイントを振り返ります。

強電と弱電の違いについては、技術的な特徴から家庭での利用例まで、幅広い視点から解説しました。強電は高電圧で、主に産業や商業で使用されるのに対し、弱電は低電圧で家庭やオフィスの電気回路に適しています。

また、電気工事における離隔距離は、安全性とシステムの効率化に直結する重要な要素であることが明らかになりました。適切な離隔距離の設計により、電気設備の信頼性を高め、事故や故障のリスクを最小限に抑えることが可能です。

さらに、最新の技術動向を取り入れた離隔距離の最適化についても触れました。IoTや持続可能性の観点から、電気設備の設計はますます複雑化し、効率化が求められています。

この記事を通じて、強電と弱電の基本的な違いから始め、離隔距離の設計がどのように安全性と効率化に貢献するかを理解していただけたことを願っています。